Alle regionali in Veneto, Campania e Puglia ha votato meno di un elettore su due. I presidenti eletti governano con il mandato esplicito di una minoranza. Eppure il “non voto” continua a non valere nulla nel sistema. Ma se l’astensione è una scelta politica, perché non la trattiamo come tale?

C’è un numero che, più di tutti, racconta le ultime elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: non è la percentuale dei vincitori, né il sorpasso di un partito su un altro. È l’affluenza.

In Veneto si è fermata al 44,64%, in Campania al 44,06%, in Puglia addirittura al 41,83%. In tutte e tre le regioni, la maggioranza dei cittadini non ha votato. E rispetto alle precedenti regionali il calo è di oltre dieci punti, un crollo silenzioso ma costante.

Il giorno dopo, però, la narrazione è stata la solita: chi ha vinto, chi ha perso, quanto “regge” il centrodestra, quanto “tiene” il centrosinistra, dove cresce o arretra il Movimento 5 Stelle. L’astensione, relegata a una riga di servizio, è diventata ancora una volta un dato per addetti ai lavori, qualcosa da commentare cinque minuti in TV e poi archiviare.

Eppure, se guardiamo davvero quei numeri, non possiamo far finta di nulla.

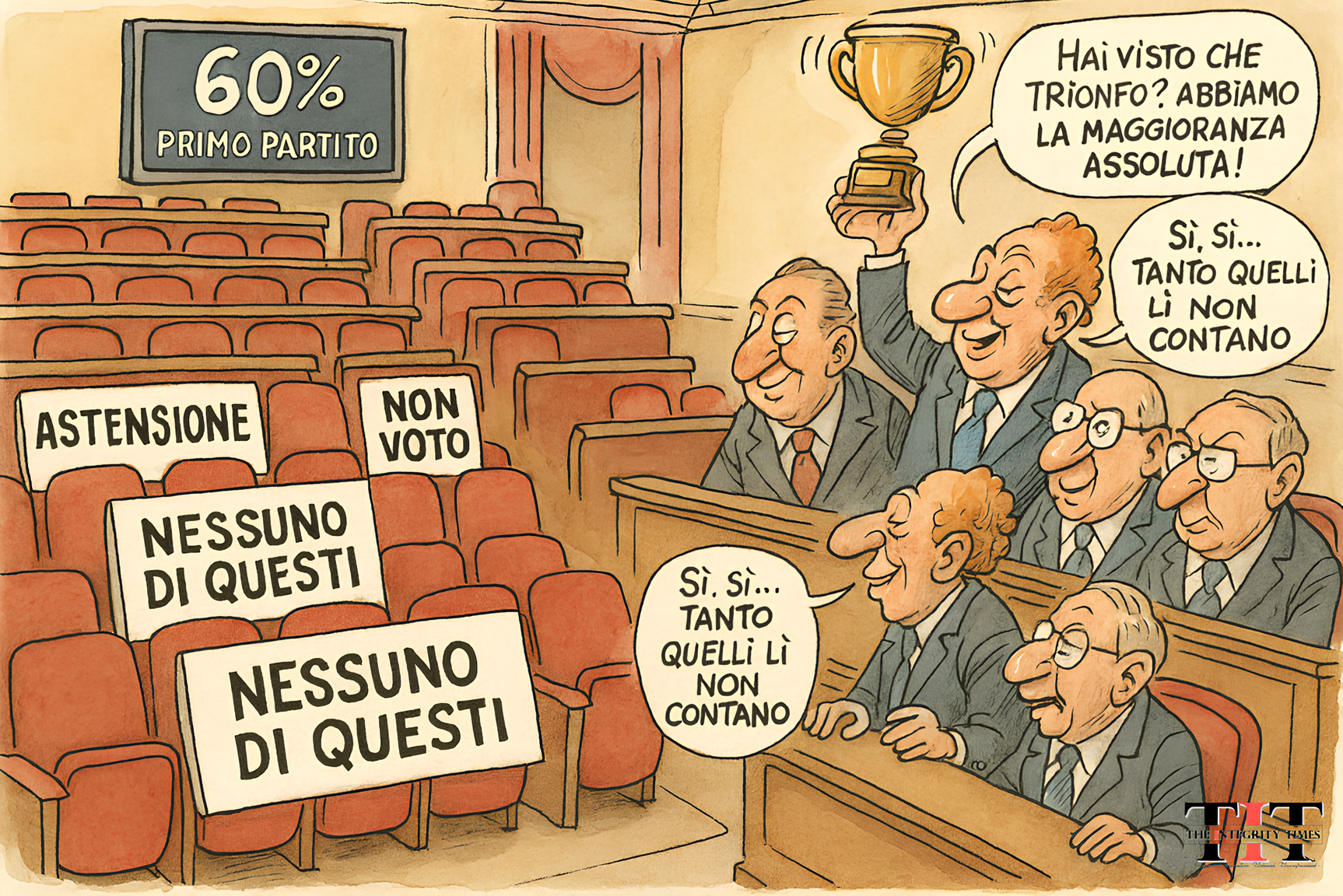

Immaginiamo una regione qualunque delle tre. Vota circa il 44% degli aventi diritto. Il candidato vincente prende più o meno il 60% dei voti validi. Matematica elementare: su 100 cittadini, solo 44 si recano alle urne; il 60% di 44 fa 26,4. Tradotto: il presidente governa con il mandato esplicito di circa 26 persone su 100. Gli altri 74 non gli hanno dato alcun mandato. Semplicemente, non esistono nel conteggio.

Da un punto di vista legale, non c’è nulla di irregolare: le nostre leggi non fissano un quorum di partecipazione per rendere valide le elezioni. Se vai a votare, il tuo voto conta; se resti a casa, il sistema considera che tu abbia rinunciato a usarlo. La democrazia, per come è concepita oggi, va avanti con chi c’è.

Ma da un punto di vista democratico sostanziale, la domanda è inevitabile: quanto è sano un sistema in cui governa stabilmente una minoranza organizzata, mentre la maggioranza assiste in silenzio?

Perché qui sta il punto: il non voto non è un vuoto. Per milioni di persone non è distrazione, ma una frase molto chiara:

“Piuttosto che votare il meno peggio,

preferisco non affidare il mio mandato a nessuno di voi.

Non mi sento rappresentato.”

È una scelta politica piena, non un’assenza. Non è rassegnazione generica, ma spesso un giudizio duro: “questi soggetti non parlano per me, non mi riconosco in nessuno”.

Eppure, nel meccanismo elettorale, questa scelta ha esattamente lo stesso peso di chi si è semplicemente dimenticato che si votava. Il sistema non distingue tra astensione passiva (non so, non posso, non mi interessa davvero) e astensione attiva (rifiuto consapevole dell’offerta politica). Tutto finisce nella stessa categoria: “non pervenuti”.

Se allarghiamo lo sguardo oltre le ultime regionali, il quadro diventa ancora più serio. Alle politiche del 2022 ha votato solo il 63,9% degli aventi diritto, minimo storico della Repubblica. Alle europee del 2024 l’affluenza italiana è scesa sotto il 50%, 49,69%: meno di un elettore su due. In molte consultazioni locali e regionali la partecipazione si aggira da anni attorno al 45%. Il “partito del non voto” è ormai, in maniera stabile, il primo del Paese.

Non è più un fenomeno episodico: è un trend strutturale. È la fotografia di una democrazia che formalmente funziona, ma che gira al 40–50% di potenza. Il resto è una zona grigia: cittadini che vivono le conseguenze delle decisioni politiche, ma non si riconoscono più in chi quelle decisioni le prende.

In questo contesto, continuare a trattare il non voto come un dettaglio statistico è una forma di autoinganno. È come guardare una sala riunioni mezza vuota e discutere solo di chi si siede al tavolo, ignorando il fatto che metà degli invitati ha scelto di non presentarsi.

Se prendiamo sul serio l’idea che il non voto è una scelta, allora dobbiamo dare a quella scelta un peso nel sistema, non solo nelle analisi post-voto.

Come? Le strade possibili sono diverse, tutte imperfette, ma tutte più oneste della situazione attuale.

Una prima possibilità è trasformare l’astensione attiva in voto esplicito. Invece di stare a casa, il cittadino potrebbe trovare sulla scheda un’opzione chiara:

“Nessuno dei candidati / delle liste mi rappresenta”.

Un voto di rifiuto, ma pur sempre un voto. Quella croce entrerebbe nel conteggio come voto valido, accanto ai partiti, e non scomparirebbe nella statistica dell’affluenza. Se questa voce superasse una certa soglia – il 20%, il 30% dei voti validi – non potrebbe più essere ignorata. Dovrebbe avere una conseguenza concreta: elezione nulla, obbligo di tornare alle urne con nuove candidature, programmi riscritti, facce diverse. Un messaggio semplice ai partiti: se troppa gente rifiuta l’intera offerta, il problema non sono i cittadini, siete voi.

Una seconda strada è introdurre una soglia minima di partecipazione per rendere valide almeno le elezioni più importanti: politiche e regionali. Se non vota almeno il 50% + 1 degli aventi diritto, il voto non produce un governo. Si torna alle urne, ma non per ripetere lo stesso copione: cambiano le condizioni, i tempi, le modalità della campagna. In altre parole, il sistema è costretto a chiedersi: cosa dobbiamo fare perché la maggioranza torni a sentire che vale la pena partecipare?

È vero: un quorum del genere porta con sé il rischio di paralisi, soprattutto se qualcuno decidesse di usare il non voto come arma tattica (“non andiamo a votare per far saltare il banco”). Ma è altrettanto vero che, senza alcuna soglia, stiamo normalizzando una situazione in cui la forma democratica resta intatta, mentre la sostanza della rappresentanza si assottiglia di elezione in elezione.

C’è poi una terza proposta, più radicale ma assai simbolica: rappresentare il non voto nei seggi. Prendere la quota di astensione attiva – misurata attraverso l’opzione “Nessuno di questi” – e trasformarla in una percentuale di seggi vuoti in consiglio regionale o in parlamento. Se un terzo dei votanti rifiuta tutti, un terzo delle poltrone resta fisicamente libero. Nessuno si siede lì, nessuno vota per quella quota. Ogni decisione richiede accordi più ampi tra i presenti, e chi entra in aula lo fa sapendo che una parte del Paese ha scelto consapevolmente di non affidarsi a nessuno di loro.

Sarebbe un modo per rendere visibile ciò che oggi nascondiamo: c’è uno spazio vuoto nella rappresentanza, e corrisponde alle persone che non si sentono più parte del gioco.

Naturalmente, nessuna di queste soluzioni basta da sola. Il problema non è soltanto nelle regole del voto, ma nel rapporto tra cittadini, partiti e informazione. Viviamo in un tempo in cui la politica è spesso ridotta a slogan, tweet, clip di 30 secondi; in cui i programmi vengono sostituiti da slogan identitari e la discussione pubblica da tifo da curva. In questo scenario, la scelta di non votare non è sempre apatia: è spesso un rifiuto di un linguaggio, di un metodo, di un’offerta che sembra costruita per parlare solo allo zoccolo duro di ciascun partito.

Per questo, su The Integrity Times non ci interessa aggiungere l’ennesima classifica di vincitori e vinti. Ci interessa porre una domanda scomoda, ma necessaria:

Che valore ha una democrazia che governa stabilmente con il mandato di una minoranza?

E quanto ancora possiamo permetterci di ignorare il “partito del non voto”?

Non abbiamo soluzioni facili. Ma una cosa possiamo dirla con chiarezza: il non voto non è un’assenza neutra. È un messaggio politico che, finché resterà fuori dal conteggio, continuerà a scavare una distanza crescente tra il Paese reale e il Paese che siede nelle istituzioni.

Riconoscere questo non significa delegittimare la democrazia. Al contrario: significa prenderla talmente sul serio da non accontentarsi più di governi legalmente ineccepibili ma socialmente zoppi.

Significa, in altre parole, svegliare le menti – a partire dalla nostra.

Riproduzione riservata © Copyright “The Integrity Times“