Ricerca, lavoro, credito e burocrazia: o cambiamo adesso, o restiamo il museo di noi stessi

Per decenni abbiamo raccontato l’Italia come il Paese di Leonardo e Michelangelo, di Olivetti, Ferrari, Lamborghini, Ferrero, Versace, Gucci e tanti altri. Una nazione capace di trasformare talento individuale, artigianato e industria in marchi che il mondo continua ad ammirare.

Quel racconto è ancora vero, ma sempre più al passato.

Da almeno trent’anni l’Italia cresce poco, investe poco in ricerca, perde giovani qualificati, schiaccia l’impresa tra burocrazia, costo del lavoro e accesso al credito difficile. Mentre il resto del mondo corre, noi viviamo di rendita sui successi di ieri.

Se vogliamo rimettere in moto il Made in Italy, la strada non passa dall’ennesimo bonus, ma da quattro parole molto concrete: ricerca, lavoro, semplificazione, credito. E da una scelta politica chiara: tagliare ciò che non serve più per finanziare ciò che serve davvero.

1. Il paradosso italiano: tanto talento, poca ricerca

L’Italia è ancora un paese pieno di competenze diffuse, piccole eccellenze, saper fare. Ma investe troppo poco in ciò che trasforma queste qualità in vantaggio competitivo: istruzione, ricerca, innovazione.

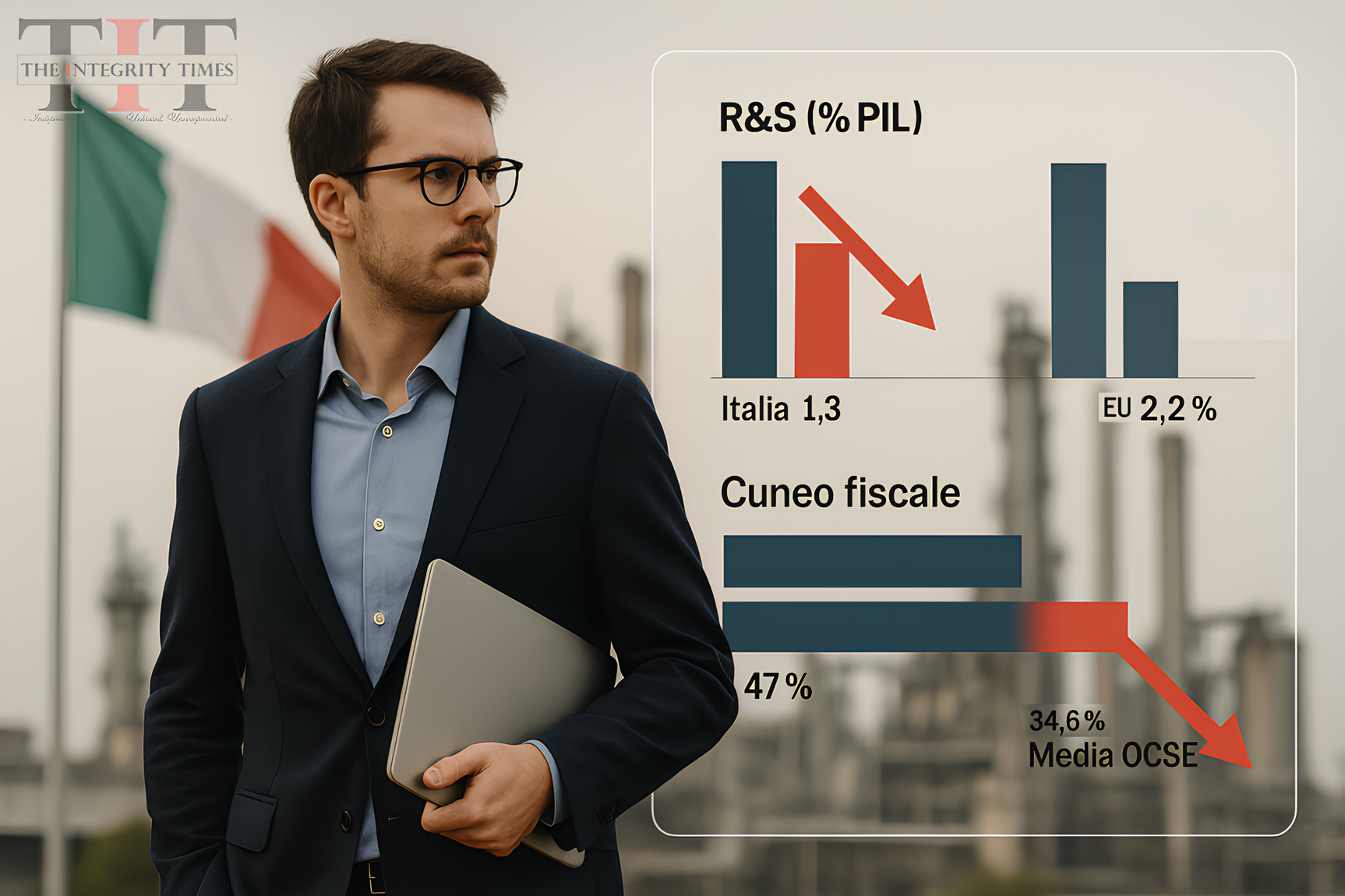

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT su innovazione e creatività, la spesa in ricerca e sviluppo in Italia si ferma intorno all’1,4% del PIL, contro una media UE che supera il 2,2%. Nel 2023 la spesa interna in R&S ha raggiunto circa 29,4 miliardi di euro, ma l’intensità rispetto al PIL è rimasta sostanzialmente ferma rispetto all’anno precedente.

Tradotto: mentre altri paesi accelerano, noi restiamo nella fascia dei “moderate innovators” delle classifiche europee, lontani dai leader del continente.

In parallelo, i numeri della demografia del talento sono impietosi: tra il 2014 e il 2023 oltre un milione di italiani ha lasciato il Paese, di cui almeno 146.000 laureati, con una quota crescente tra i 25 e i 34 anni. In pratica, formiamo capitale umano e poi lo regaliamo ad altri sistemi economici.

Non è solo “fuga di cervelli”. È fuga di futuro: le nostre imprese si trovano a competere in un’economia della conoscenza con un ecosistema di ricerca sotto-finanziato e una base di laureati tra le più basse d’Europa.

Finché la spesa in R&S resta inchiodata sotto la media europea, è illusorio pensare a un nuovo Rinascimento industriale: il Made in Italy rischia di diventare un marchio sempre più nostalgico.

2. La sabbia nella macchina: burocrazia, livelli di governo, enti inutili

Per chi prova a fare impresa, spesso il problema non è il mercato, ma il percorso per arrivarci.

Secondo l’ultimo indice Doing Business della Banca Mondiale, l’Italia è al 58° posto su 190 paesi per facilità di fare impresa, con posizioni particolarmente critiche su apertura di un’attività, permessi edilizi, tempi della giustizia civile.

Dietro questo numero ci sono:

- norme stratificate nel tempo, difficili da interpretare;

- competenze divise in modo confuso tra Stato, Regioni, Province, Comuni, enti intermedi;

- procedimenti che rimbalzano da un ufficio all’altro, con tempi difficili da prevedere.

In questo labirinto:

- le grandi realtà, con uffici legali e relazioni consolidate, riescono comunque a muoversi;

- le piccole e medie imprese, che sono il cuore del nostro tessuto produttivo, spesso si fermano prima di iniziare.

“Destrutturare la burocrazia” non significa eliminare regole e controlli, ma ripulire la macchina:

- ridurre i livelli di governo dove non hanno più senso; le province, nella percezione di molti cittadini, rappresentano il caso simbolico di un livello intermedio costoso e poco utile;

- accorpare enti che svolgono funzioni simili, tagliando consigli di amministrazione e sovrastrutture;

- applicare davvero il principio del “once only”: se la PA ha già un dato, non può chiederlo di nuovo.

Ogni livello di governo ridondante, ogni ente che non produce servizi o valore reale è doppio costo: economico e di fiducia. E ogni euro sprecato in strutture vuote è un euro che non va a ricerca, scuola, sanità, infrastrutture.

3. Quando le banche smettono di fare le banche

Qualsiasi ecosistema innovativo ha bisogno di una cosa molto semplice: banche disposte a prendersi rischio e un sistema finanziario che non guardi solo al breve termine.

Negli ultimi anni, però, il credito alle imprese è diventato sempre più selettivo e prudente. L’Italia porta sulle spalle un debito pubblico intorno al 135% del PIL, con uno stock che ha superato i 3.000 miliardi di euro secondo gli ultimi dati di Banca d’Italia. Questo contesto spinge il sistema nel suo complesso alla cautela.

Il risultato è che:

- chi ha immobili da ipotecare e bilanci perfettamente regolari parte avvantaggiato;

- chi ha soprattutto un’idea forte, un team competente e un progetto di crescita fa molta più fatica a ottenere credito, specie se è giovane, innovativo, poco patrimonializzato.

In questo quadro cresce una percezione pericolosa: che il credito non segua i progetti migliori, ma le relazioni migliori. Che esistano ancora cerchie privilegiate, legate alla politica o a centri di potere locali, che accedono più facilmente alle risorse.

Per rimettere in moto il Made in Italy, servono almeno tre mosse:

- Riorientare il credito verso l’economia reale, premiando chi finanzia investimenti produttivi, innovazione, internazionalizzazione.

- Sviluppare canali alternativi alle banche tradizionali (fondi, piattaforme di investimento, strumenti per le PMI) che non sostituiscano ma affianchino il credito bancario.

- Rendere più trasparenti i criteri con cui vengono erogati i finanziamenti garantiti dallo Stato, per ridurre al minimo la dimensione “relazionale” e far emergere quella industriale.

Una banca che presta solo a chi non rischia non è più motore di sviluppo. È un custode del passato.

4. Costo del lavoro e costo della politica: il nodo che nessuno scioglie

C’è poi il grande non detto del dibattito pubblico: il costo del lavoro e il costo della politica.

Secondo l’OCSE, nel 2024 il cuneo fiscale medio in Italia per un lavoratore single senza figli con salario medio è stato del 47,1%, uno dei più alti dell’intera area OCSE (la media è circa il 34–35%). Significa che quasi metà di ciò che costa un lavoratore all’azienda si perde tra imposte e contributi, e una parte relativamente limitata arriva in busta paga.

Le conseguenze sono chiare:

- assumere è costoso, soprattutto per le PMI;

- per molti lavoratori il netto in busta non rispecchia il loro valore, alimentando frustrazione e spinta a emigrare;

- l’Italia risulta poco attrattiva per professionalità qualificate straniere.

Defiscalizzare davvero il costo del lavoro – in modo stabile, non con misure una tantum – è un passaggio obbligato se vogliamo essere competitivi a livello globale.

Ma per farlo servono risorse. E qui entra in gioco il costo della politica e delle strutture para–statali.

L’Italia è piena di:

- aziende statali e partecipate che assorbono risorse ma non generano valore proporzionato;

- enti, consorzi, fondazioni di derivazione pubblica la cui utilità è spesso difficile da spiegare;

- consigli di amministrazione e incarichi di sottogoverno occupati da ex politici o figure di nomina, con compensi che in molti casi superano i 100–150 mila euro l’anno.

Non si tratta di fare anti-politica, ma di porsi una domanda di priorità:

possiamo permetterci un debito superiore al 130% del PIL,

un cuneo fiscale tra i più alti dell’OCSE,

e allo stesso tempo finanziare un sistema di enti e poltrone che non produce sviluppo?

Una revisione seria della spesa pubblica dovrebbe:

- mappare in modo trasparente tutte le partecipate ed enti collegati allo Stato;

- chiudere ciò che non ha più ragione di esistere, accorpare le strutture sovrapposte, ridurre i compensi dove non c’è responsabilità gestionale reale;

- vincolare per legge una quota dei risparmi ottenuti a tre voci: ricerca e innovazione, istruzione, riduzione strutturale del cuneo fiscale.

Tagliare il superfluo non per punire qualcuno, ma per liberare risorse e credibilità.

5. Un’agenda minima per un nuovo Rinascimento

Non esistono ricette miracolose, ma esistono scelte inevitabili. Un’Italia che voglia tornare protagonista potrebbe almeno darsi una agenda minima, chiara e verificabile:

- Portare gli investimenti in R&S almeno alla media europea, fissando per legge un percorso di crescita che tenga insieme risorse pubbliche e private, e rafforzando i legami tra università, centri di ricerca e imprese.

- Defiscalizzare il costo del lavoro, concentrando gli interventi su giovani, competenze tecniche e scientifiche, imprese che innovano e assumono in modo stabile.

- Semplificare radicalmente la macchina amministrativa, a partire dall’abolizione o forte ridimensionamento delle province dove non sono più funzionali, e dalla chiusura degli enti inutili.

- Riorientare il credito verso l’economia reale, premiando chi finanzia progetti di sviluppo industriale, transizione ecologica e digitale, esportazioni.

- Fermare l’emorragia di talenti con politiche serie su scuola, ricerca, diritto allo studio, salari di ingresso e qualità della vita per i giovani, invece di limitarci a lamentare la “fuga di cervelli”.

Non è una rivoluzione teorica. È manutenzione straordinaria del sistema Paese.

6. Museo o laboratorio?

L’Italia ha ancora tutto per giocarsi una partita da protagonista: posizione geografica, patrimonio culturale, manifattura di qualità, distretti industriali, creatività diffusa.

Quello che manca non è il genio individuale. È un sistema che lo riconosca e lo liberi, invece di soffocarlo tra moduli, timbri, cuneo fiscale e porte chiuse in banca.

La domanda, alla fine, è brutale ma semplice:

vogliamo restare un Paese che espone il proprio passato come un museo a cielo aperto,

o vogliamo tornare ad essere un laboratorio dove il prossimo Leonardo, il prossimo Olivetti, il prossimo “Ferrari” del XXI secolo non è costretto a cercare fortuna altrove?

Ricerca, lavoro, semplificazione, credito e una politica che taglia se stessa prima di tagliare il futuro:

da lì passa la risposta.

Tutto il resto è rumore di fondo.

Riproduzione riservata © Copyright “The Integrity Times“